Dissertation

Silk Denim / シルクデニム

絹織物の生産地として約1,300年の歴史を持ち、現在も日本一のシェアを誇る京都府北部・丹後地方。広く知られる「丹後ちりめん」をはじめ伝統的な織物を手掛ける機屋が集まる同地で、「創作工房 糸あそび」は古くから培われてきた技術を活かしながら、独自の生地作りに挑み続けている稀少な工房のひとつ。

| Category: | Material |

|---|

| Date: | 2025.01.07 |

|---|

| Tags: | #silkdenim #ss25 #visvim #wmv #シルクデニム |

|---|

絹織物の生産地として約1,300年の歴史を持ち、現在も日本一のシェアを誇る京都府北部・丹後地方。広く知られる「丹後ちりめん」をはじめ伝統的な織物を手掛ける機屋が集まる同地で、「創作工房 糸あそび」は古くから培われてきた技術を活かしながら、独自の生地作りに挑み続けている稀少な工房のひとつ。ドビー織り、ジャカード織り、カラミ織りなど多種の織機を擁し、撚糸、染め、織りまでを同工房内で手掛けることで、多様な素材と技法の組み合わせによりこれまでにない新たな織物を日々、生産している。

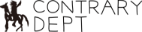

〈visvim〉が「シルクデニム」と呼ぶ、絹紡スラブ糸と絹紬糸(けんちゅうし)によるジャカード織の生地も、同工房独自の技法から生まれたもの。絹紡スラブ糸とは、繭から取り出される糸のうち、生糸には不向きとなる短繊維を撚糸して作られた絹紡糸(けんぼうし)の自然の節をあえて残したもの。絹紬糸は、絹紡糸をつくる際に副産物としてできる、さらに短い繊維を原料にして紡績した糸。いずれもふわりと軽く柔らかい質感を持ち、保温性も高いが、一方でその繊細さゆえに織る際に強く引っ張る(テンションをかける)と切れやすく、スピードの遅い旧式のシャトル織機でしか織ることはできない。

「シルクデニム」は表面、裏面いずれにもこの2種の糸を使った二重織り(表と裏を別々に平織に織る技法)で、表面は絹紬糸、裏面は絹紡スラブ糸が表に出るように織られる。その裏面の独特の風合いを、経年によって味わいの増したデニムになぞらえて命名されたもの。一般には裏側として隠される生地面をあえて表として使う、逆転の発想から生まれた生地と言える。

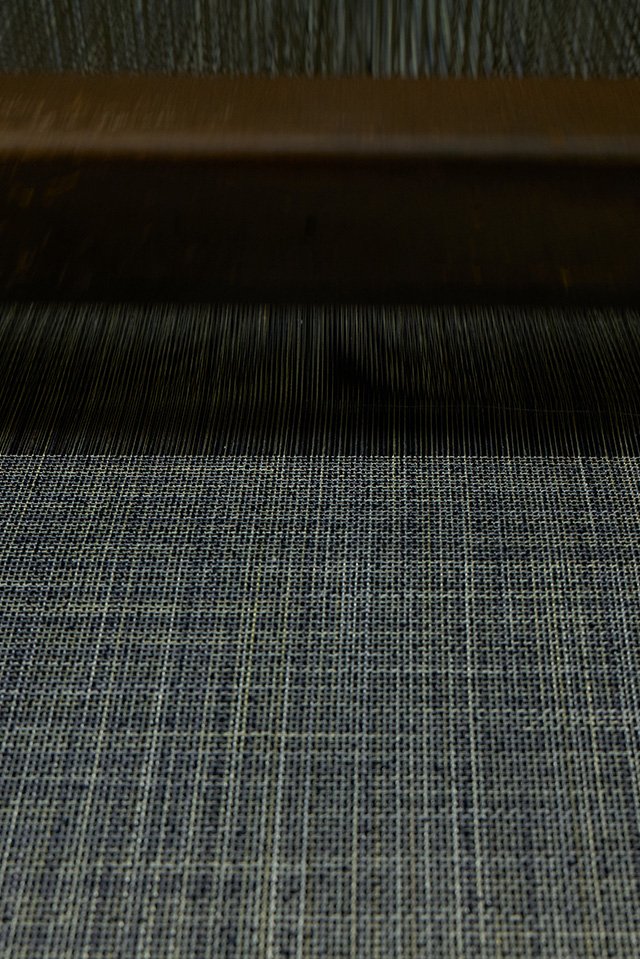

緯(よこ)糸が入ったシャトルが左右に往復運動するシャトル織機は、緯糸が織物の両端で折り返されることで、生地端に「耳」と呼ばれるほつれ止めの組織が作られる。英語では「セルビッジ」と呼ばれる、ヴィンテージ・デニムの世界では欠かせないこのディテールもシルクデニムに活かされている。

「柔らかい絹糸を織機で織るのは難しい。織機にかけている最中、糸が切れたりしていないか常に見ておかなければいけません。ましてや生地の裏側は見えないので、つきっきりで確認しながら織っています」と語るのは、同工房の二代目・山本徹さん。同工房ではこうした難しく一般的でない仕事を積極的に受注し、手掛けている。

「多種の番手の織機を用意し、大量生産はできないけれど小ロットで実験的な生地が作れるのが我々の強み。素材と技法の組み合わせは無限にあるので、日々新しい生地作りにチャレンジしています。ずっと同じものを量産する方がビジネスとしては効率が良いし楽かもしれませんが、取引先からの『こんなことできませんか』という要望に応えていく方が、ものづくりをする人間として楽しいですね」

その背景には、人件費の安い海外に生産が移ってきた日本の繊維産業をめぐる状況があったという。

「僕が子供の頃、丹後地域には機屋が2,000軒以上ありましたが、現在は500軒ほど。このままだとあと10年で数軒になりかねない。生産者も高齢化が進んでいます。そんな中で未来を考えたとき、価格の安さだけで勝負するのでなく、自分たち独自の価値を持っていなければならないと考え、新しい生地づくりを始めました。東京や海外の展示会にも出るようになり、15年くらいかけてだんだんと知っていただけるようになりました」

今年で23歳になる長男の昇汰さんも工房に入り、まずは染めと整経を極めるべく修行中だ。

「先日はパリの展示会にも参加してもらいました。彼らのような跡を取る世代の人たちに『この仕事って面白いよ』と伝えていかないといけないと思っています」。

文:井出幸亮

写真:深水敬介